Holding patrimoniale : définition, avantages fiscaux et exemples concrets

Comprendre le Private Equity : au-delà des idées reçues

En matière de gestion de patrimoine, la fiscalité française est réputée pour sa complexité et sa lourdeur. Qu’il s’agisse de l’imposition des dividendes, des plus-values de cession ou des droits de succession, le poids fiscal peut vite amputer la rentabilité d’un investissement ou réduire considérablement la valeur transmise aux héritiers. Face à ce constat, certains outils juridiques se révèlent incontournables pour structurer intelligemment son patrimoine.

Parmi eux, la holding patrimoniale est sans doute l’un des plus puissants.

Souvent perçue comme un montage réservé aux grandes fortunes ou aux groupes multinationaux, la holding patrimoniale est en réalité un outil à la portée de nombreux entrepreneurs, professions libérales ou investisseurs immobiliers. Elle permet non seulement d’optimiser la fiscalité, mais aussi de donner de la cohérence à une stratégie patrimoniale, d’assurer une meilleure maîtrise de la trésorerie et d’anticiper la transmission.

Cet article vous propose un décryptage complet en 2 parties :

-

Définition et fonctionnement

-

Avantages fiscaux, risques, cas pratiques et alternatives.

L’objectif est clair : vous donner une vision globale et concrète de ce que peut vous apporter une holding patrimoniale.

Dans cette première partie, nous allons examiner en profondeur les principes généraux qui régissent le fonctionnement d’une holding patrimoniale. Il s’agit de comprendre non seulement sa définition et son rôle, mais aussi les conditions précises dans lesquelles la création d’une telle structure peut s’avérer pertinente.

Une holding patrimoniale est avant tout un outil d’organisation et de gestion des actifs, permettant de centraliser la détention de participations dans différentes sociétés et, dans certains cas, d’optimiser la fiscalité et la transmission du patrimoine. Selon vos besoins, elle peut prendre diverses formes juridiques – société par actions simplifiée (SAS), société à responsabilité limitée (SARL), société civile, etc. – chacune présentant des avantages et contraintes spécifiques. Par exemple, certaines offrent plus de souplesse dans la gouvernance, d’autres facilitent les opérations de transmission ou la protection des biens.

Le choix de la forme juridique dépendra donc de plusieurs facteurs : la nature et la valeur de votre patrimoine, vos objectifs à court et long terme, la composition de vos actifs (immobiliers, financiers, ou professionnels) ainsi que votre stratégie d’optimisation fiscale et successorale. Il est important de souligner que la mise en place d’une holding patrimoniale n’est pas une obligation systématique : dans certains cas, votre organisation actuelle peut déjà être efficace, tandis que dans d’autres, la création d’une holding sera un véritable levier pour structurer et développer votre patrimoine.

Dans les sections suivantes, nous détaillerons les critères de choix d’une holding, ses modes de fonctionnement et les principaux avantages et limites à prendre en compte avant de se lancer dans ce type de montage.

Définition et rôle d’une holding patrimoniale

Le terme holding vient de l’anglais to hold, qui signifie “détenir”. Une holding patrimoniale est donc, avant tout, une société dont l’objet est de posséder et de gérer des participations dans d’autres sociétés ou des actifs (immobiliers, financiers, parfois même des droits de propriété intellectuelle). Elle ne produit pas directement des biens ou des services comme une entreprise classique : son rôle est d’orchestrer, de centraliser et d’optimiser.

Concrètement, imaginez une “société-mère” qui se trouve au sommet d’un organigramme. Sous elle gravitent différentes filiales : une société opérationnelle (par exemple une clinique, une étude notariale, un cabinet dentaire, une PME), une SCI qui détient de l’immobilier.

La holding agit comme une structure de pilotage qui relie et aligne ces différentes composantes.

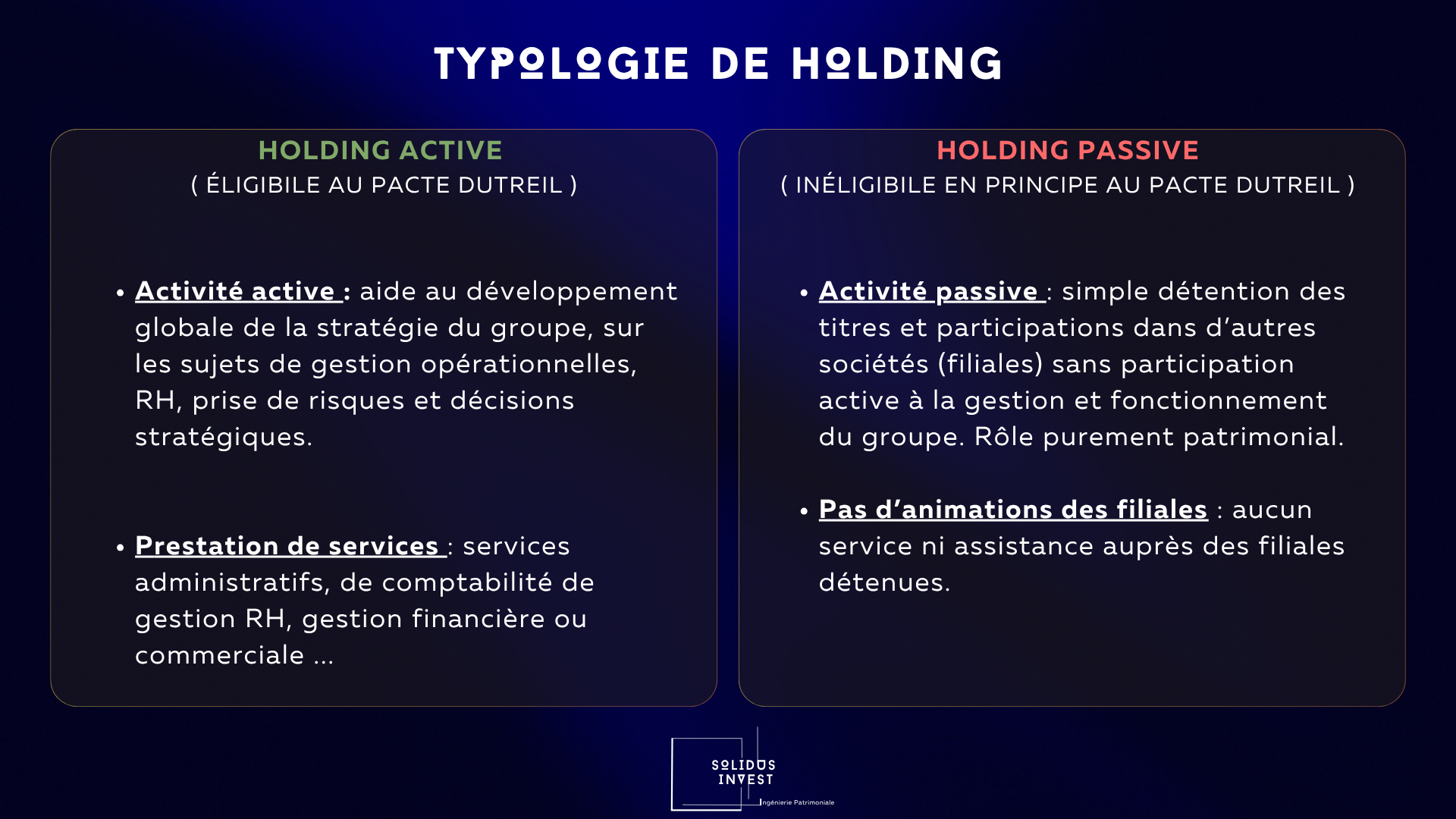

Holding passive vs Holding animatrice : une distinction essentielle

Toutes les holdings ne se ressemblent pas. On distingue principalement deux catégories :

-

La holding passive (ou “pure”) : elle se contente de détenir des titres ou des parts sociales, sans intervenir activement dans la gestion des sociétés qu’elle possède. Elle joue le rôle d’une “coquille de détention”. Ce modèle est fréquent lorsqu’on veut simplement regrouper des participations ou transmettre plus facilement un patrimoine.

-

La holding animatrice : à l’inverse, elle a un rôle actif. Elle définit la stratégie du groupe, fournit des services à ses filiales (comptabilité, gestion des ressources humaines, marketing, direction juridique), centralise certaines décisions clés et peut même négocier au nom de l’ensemble. Elle est considérée comme le “cerveau” du groupe.

Cette distinction, qui peut sembler purement théorique, a en réalité des conséquences fiscales et patrimoniales considérables. En effet, les avantages fiscaux les plus puissants – comme l’accès au Pacte Dutreil lors de transmissions (abattement de 75 % sur les droits de succession et de donation), sont réservés aux holdings animatrices. Une holding passive, elle, sera exclue de ces dispositifs.

C’est pourquoi il est fondamental, dès la création, de définir précisément le rôle que la holding va jouer et de le documenter. Une holding qui se déclare animatrice doit pouvoir prouver son implication : existence de contrats de prestations avec ses filiales, facturation de services, présence de procès-verbaux démontrant une activité réelle de direction. À défaut, l’administration fiscale peut requalifier la structure et remettre en cause les avantages obtenus.

Un outil de pilotage du patrimoine

Au-delà de la distinction juridique, la holding patrimoniale répond à un besoin de fond : structurer et organiser un patrimoine complexe.

Sans holding, chaque investissement est isolé : une entreprise d’un côté, un bien immobilier de l’autre, un portefeuille de titres financiers … La gestion devient fragmentée, et la transmission à la génération suivante se complique. La holding offre une solution élégante : en regroupant les actifs sous une seule entité, elle simplifie le pilotage et permet d’adopter une vision stratégique d’ensemble.

On peut la comparer à une “société coffre-fort” qui abrite différents actifs, mais qui, à la différence d’une simple SCI ou d’un compte titres, permet de jouer sur plusieurs leviers fiscaux et financiers.

Un rôle de “tour de contrôle”

Pour un entrepreneur ou un investisseur expérimenté, la holding patrimoniale agit comme une tour de contrôle. Elle concentre les flux financiers (dividendes, loyers, plus-values), optimise la trésorerie, et peut réallouer les capitaux d’une filiale à une autre. Cette centralisation est particulièrement utile dans un contexte de croissance patrimoniale, car elle permet de financer de nouveaux projets sans avoir à sortir les fonds de la sphère professionnelle et donc sans subir immédiatement la fiscalité de l’impôt sur le revenu.

À ce stade, la holding n’est donc pas seulement un “outil fiscal”. Elle devient un véritable instrument stratégique de long terme, à la fois protecteur (pour regrouper et sécuriser les actifs) et dynamique (pour accompagner le développement du patrimoine).

Les formes juridiques possibles pour une holding patrimoniale

Créer une holding patrimoniale ne signifie pas choisir un “modèle unique”. Le droit français propose plusieurs formes juridiques, chacune avec ses spécificités. Le choix de la structure dépend directement des objectifs poursuivis : optimisation fiscale, souplesse de gestion, gouvernance familiale ou encore capacité à accueillir des investisseurs extérieurs.

La Société par Actions Simplifiée (S.A.S) : la flexibilité avant tout

La SAS est l’une des formes les plus utilisées pour constituer une holding patrimoniale. Sa grande force réside dans sa souplesse statutaire : les associés peuvent définir librement les règles de fonctionnement, la répartition des pouvoirs et les modalités de cession des titres.

- Atout majeur : la SAS permet d'adapter la gouvernance aux besoins de la famille ou du groupe, avec une grande liberté dans la rédaction des statuts. On peut par exemple organiser un droit de vote renforcé pour certains associés, ou prévoir des clauses spécifiques de sortie.

- Ficscalité : par défaut elle est soumise à l'impôt sur les sociétés (IS), mais elle peut opter pour l'impôt sur le revenu (IR) temporairement si elle répond à certains critères (option limitée à 5 ans).

- Cible : idéale pour les entrepreneurs qui souhaitent préparer une cession ou accueillir de nouveaux investisseurs, car elle simplifie l'entreé et la sortie des actionnaires

> La SAS séduit particulièrement les holdings “dynamiques” qui veulent combiner optimisation fiscale et capacité à lever des fonds.

La SARL : Société à Responsabilité Limitée, un cadre sécurisant.

La SARL reste une alternative pertinente, notamment dans un cadre familial. Sa gouvernance est plus encadrée par la loi que celle d’une SAS, ce qui limite la créativité mais renforce la sécurité juridique.

- Atout majeur : elle offre une structure simple et robuste, appréciée dans des contextes patrimoniaux où la stabilité est prioritaire.

- Fiscalité : comme la SAS, elle relève en principe de l'IS, avec la possibilité d'opter temporairement pour l'IR.

- Cible : elle est souvent choisie pour des familles qui souhaitent loger et transmettre leur patrimoine dansun cadre clair, ou par des entrepreneurs attachés à un modèle éprouvé.

> La SARL s’avère efficace lorsque la priorité est à la protection et à la gestion familiale du patrimoine, plutôt qu’à la recherche de souplesse ou d’investisseurs.

La Société Civile (SC) : l'option traditionnelle pour l'immobilier

La société civile (SC, SCI lorsqu’elle est immobilière) est une autre voie possible, souvent utilisée pour regrouper des biens immobiliers. Elle est en principe soumise à l’IR, mais elle peut opter pour l’IS afin de bénéficier d’une imposition plus favorable dans certains cas.

- Atouts majeurs : elle permet une gestion souple et une transmission progressive, notamment par le biais de donations de parts sociales.

- Fiscalité : A l'IR les revenus fonciers remontent directement aux associés et sont taxés selon le barème en vigueur. A l'IS elle bénéficie de la fiscalité des sociétés, mais avec une comptabilité plus lourde.

- Limites : la société civile n'est pas adaptée à une activité économique active (exemple : management de filiales opérationnelles). Elle est donc davantage utilisée comme un outil complémentaire que comme une holding patrimoniale principale.

> La SC/SCI convient parfaitement pour loger des biens immobiliers familiaux, mais montre ses limites lorsqu’il s’agit de gérer un groupe diversifié ou de recourir à des mécanismes fiscaux sophistiqués.

Autres formes possibles

- Société en nom collectif (SNC) : très peu utilisée en pratique pour une holding patrimoniale, car elle expose les associés à une responsabilité illimitée.

- Société européenne (SE) : rare en France pour les holdings patrimoniales, mais pertinente pour certains groupes transfrontaliers.

Comment choisir la bonne structure ?

Le choix de la forme juridique doit être aligné avec la stratégie patrimoniale globale. Quelques repères pratiques :

-

Vous recherchez flexibilité et attractivité pour de futurs investisseurs → optez pour une SAS.

-

Vous privilégiez la sécurité, la stabilité et un cadre familial → la SARL est souvent plus adaptée.

-

Vous détenez surtout de l’immobilier et cherchez à le gérer dans une logique patrimoniale → la société civile est la voie naturelle.

En pratique, beaucoup de groupes combinent plusieurs formes : par exemple, une SAS holding au sommet, qui chapeaute des SCI logeant les actifs immobiliers. Cette combinaison permet d’exploiter les atouts de chaque structure tout en construisant un schéma patrimonial cohérent.

Les régimes fiscaux spécifiques et optimisations possibles

Si la holding patrimoniale séduit autant en gestion de patrimoine, c’est en grande partie grâce aux régimes fiscaux avantageux qui l’accompagnent. Elle agit comme un “filtre fiscal” permettant de réduire, voire de différer, l’imposition sur les flux financiers. Ces régimes ne sont pas automatiques : ils nécessitent un montage adapté et le respect de certaines conditions.

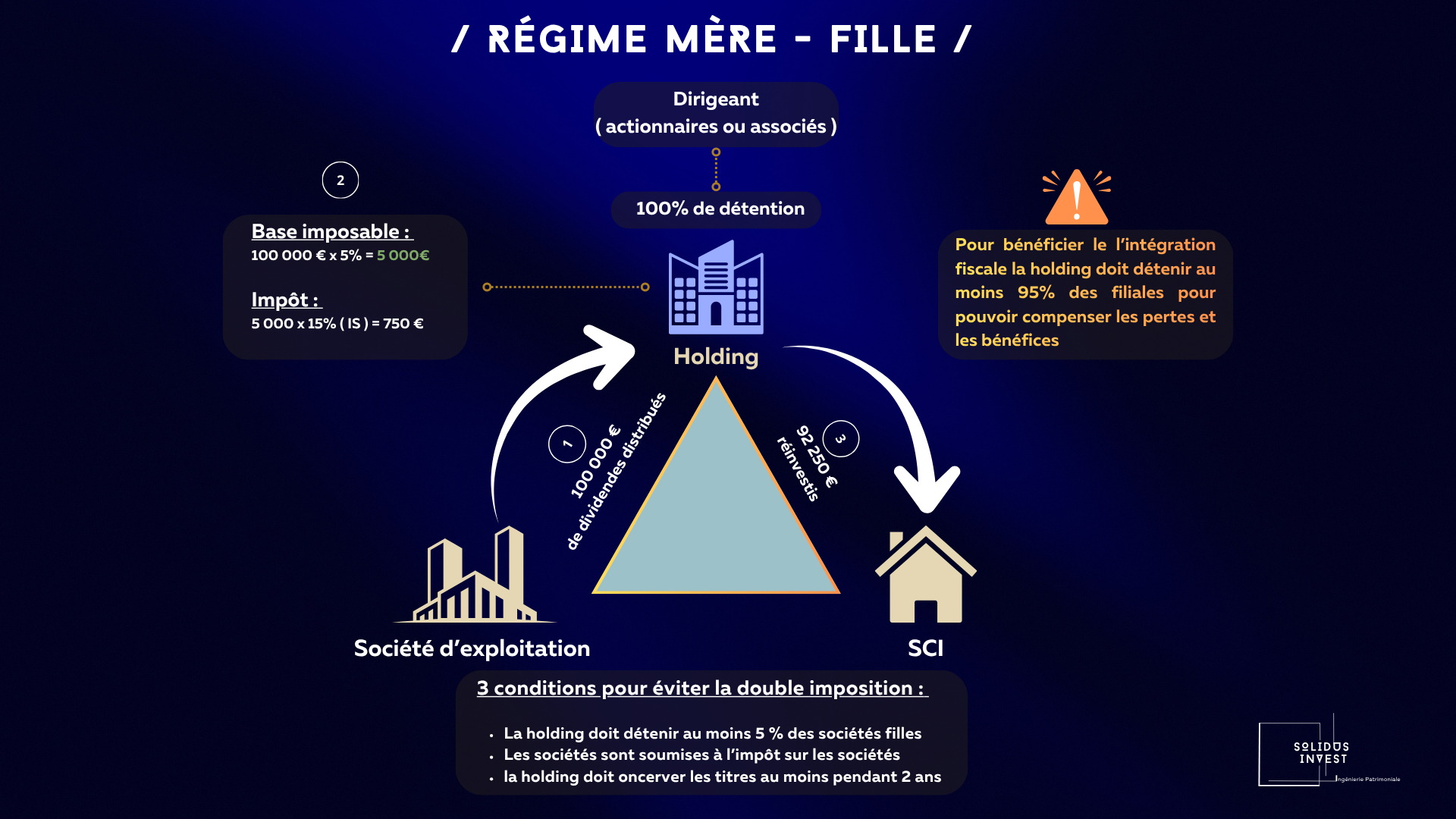

Le régime mère-fille : éviter la double imposition des dividendes

Lorsqu’une société reçoit des dividendes de ses filiales, ceux-ci devraient, en principe, être taxés deux fois : une première fois dans la société qui les distribue, puis une seconde fois dans la société qui les perçoit. Le régime mère-fille (articles 145 et 216 du CGI) permet de briser ce cercle.

Concrètement, si une holding détient au moins 5 % du capital d’une filiale, elle peut bénéficier d’une exonération quasi-totale sur les dividendes remontés. Seule une quote-part de 5 % est réintégrée dans son résultat imposable.

Exemple : une filiale verse 100 000 € de dividendes à sa holding. Au lieu d’être taxée sur 100 000 €, la holding ne paiera l’IS que sur 5 000 €, soit 1 250 € environ (au taux de 25 %).

Ce régime est l’un des piliers de l’attractivité des holdings. Il permet de remonter les résultats vers la tête de groupe à coût fiscal réduit, puis de les réinvestir dans d’autres projets.

L'intégration fiscale : compenser pertes et bénéfices

Autre levier puissant, l’intégration fiscale (articles 223 A et suivants du CGI). Ce mécanisme s’applique lorsque la holding détient au moins 95 % d’une filiale. Il permet de consolider les résultats de l’ensemble des sociétés du groupe, comme si elles ne formaient qu’une seule entité fiscale.

Exemple : une filiale A réalise 200 000 € de bénéfices, tandis qu’une filiale B enregistre une perte de 150 000 €. Sans intégration fiscale, la première paierait l’IS sur 200 000 €, tandis que la seconde ne pourrait utiliser son déficit que pour l’avenir. Avec intégration, seul le bénéfice net du groupe (50 000 €) est taxé immédiatement.

C’est un outil très utilisé par les groupes diversifiés, car il permet de neutraliser les écarts de performance entre filiales et de lisser la charge fiscale globale.

Le mécanisme d'apport-cession : différer l'imposition sur les plus-values

Pour les entrepreneurs qui cèdent leur société, la fiscalité peut être redoutable : la plus-value réalisée est taxée soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU de 30 %), soit, sur option, au barème progressif de l’impôt sur le revenu avec abattements.

L’article 150-0 B ter du CGI introduit une alternative stratégique : le mécanisme d’apport-cession. L’entrepreneur apporte d’abord ses titres à une holding, en échange de parts sociales. La cession est ensuite réalisée par la holding, et la plus-value est placée en report d’imposition.

Exemple : un dirigeant revend sa société pour 2 millions d’euros. En cédant directement, il pourrait être imposé à hauteur de 600 000 € (30 % de 2 M€). En passant par une holding, il ne paie rien immédiatement : les 2 M€ sont logés dans la holding, qui peut les réinvestir en immobilier, en titres financiers ou dans de nouvelles sociétés. L’impôt n’est dû qu’en cas de retrait personnel des fonds.

Cette optimisation permet de maximiser la capacité de réinvestissement après une cession. Elle est toutefois encadrée : la holding doit réinvestir au moins 60 % du produit dans des activités économiques dans un délai de 2 ans pour conserver le report.

Le levier du financement par la Holding

Au-delà des régimes fiscaux spécifiques, la holding permet d’utiliser l’effet de levier financier. Elle peut emprunter pour acquérir une société, et déduire les intérêts d’emprunt de son résultat imposable. C’est le principe du LBO (Leverage Buy Out), largement utilisé dans le monde des affaires.

> Exemple : une holding emprunte 1 M€ pour acquérir une société générant 200 000 € de bénéfices par an. Ces bénéfices remontent sous forme de dividendes quasi-exonérés (grâce au régime mère-fille), ce qui permet de rembourser l’emprunt. Dans le même temps, les intérêts réduisent l’assiette imposable, allégeant l’effort fiscal global.

Cette mécanique est redoutable pour amplifier la croissance d’un patrimoine sans mobiliser excessivement les fonds propres.

uNE OPTIMISATION ENCADRee PAR LA FISCALITe

Ces régimes fiscaux constituent des outils puissants, mais ils sont étroitement surveillés par l’administration. Les conditions de détention (seuils de 5 % ou 95 %), les délais de réinvestissement ou encore la réalité de l’animation d’une holding sont des points de vigilance.

Un usage abusif ou artificiel peut conduire à une requalification et à un redressement fiscal. Par exemple, une holding qui se contente d’encaisser des dividendes sans réelle activité économique risque de voir son montage contesté.

Prêt à créer & déVelOpper votre PATRIMOINE ?

COntactez-nOUs dès aUjOUrd'hUi

Faites appel à un expert du conseil en investissement

SOLIDUS INVEST est là pour vous accompagner dans chaque étape de votre parcours financier.

Que vous souhaitiez maximiser vos gains ou sécuriser votre patrimoine, notre équipe est prête à vous aider à atteindre vos objectifs.

Contactez-nous dès maintenant pour discuter de vos projets.